In those days, people still had the special quality of being “foolish” — not stupid, but simple and innocent. Life was not as noisy and full of conflict as it is today. People like lords and young rich men lived calmly, and their faces always looked peaceful. To keep the women in the palace or the oiran (–a high-class courtesan in old Japan) smiling, there were special jobs like ochabozu and taikomochi( – male geisha-like figures) whose only work was to make people laugh and feel relaxed. That was how peaceful society was back then. On stage and in books, you could see characters like “LadySadakuro”“Lady Jiraiya” or “Lady Narukami,” based on strong male characters turned into women. At that time, beautiful people were always seen as strong, and ugly people were seen as weak. Everyone tried very hard to be beautiful. In the end, they even started putting colors into their own skin — they got tattoos.

Lines and colors — sometimes powerful, sometimes bright and rich — danced on people’s skin. They used their own bodies as a kind of living art.

Men on their way to the pleasure quarters would choose a kago (a kind of chair carried by men) if the carrier had beautiful tattoos. Women in famous red-light districts like Yoshiwara and Tatsumi also fell in love with tattooed men. Gamblers and construction workers were known for tattoos, but even some townspeople and sometimes even samurai got tattoos too. There were events called “Tattoo Gatherings” held sometimes in Ryogoku. People would come together, take off their clothes, and proudly show their skin. They hit their chests and praised each other’s strange and creative designs. It was a time to enjoy and compare tattoos.

2

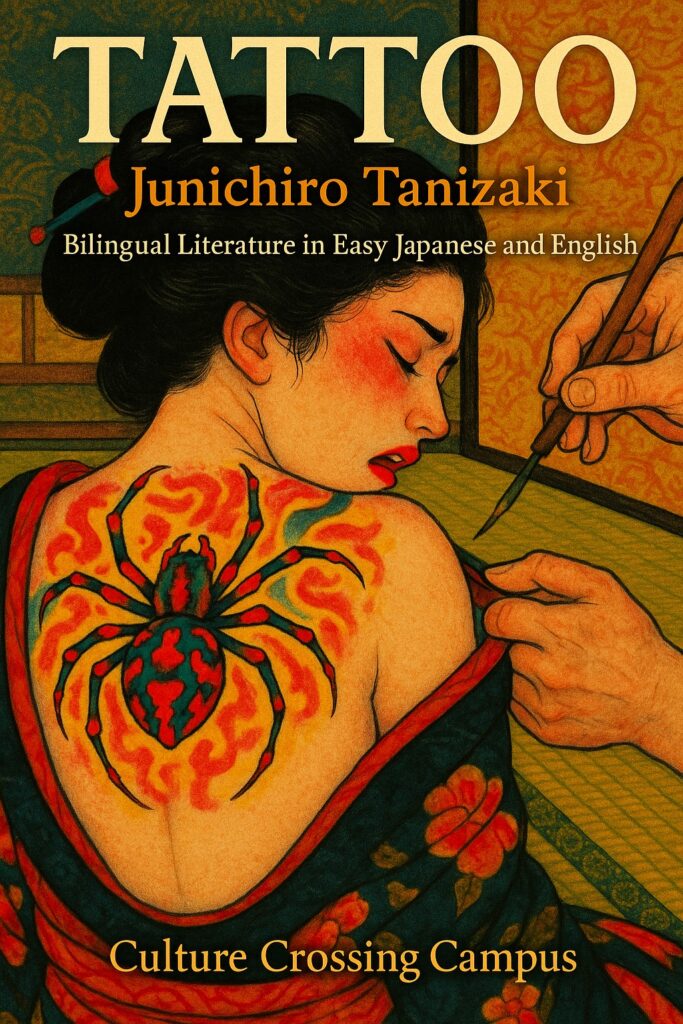

One of the best tattoo artists was a young man named Seikichi.He was as good as the famous tattoo artists like Chari Bun in Asakusa, Yatsuhei in Matsushima Town, and Konkon Jiro. Dozens of people had their skin turned into soft, shining cloth by his brush. Many of the popular tattoos at the gatherings were made by him. Other artists were also famous: Daruma Kin was known for soft shading tattoos. Karakusa Gonta was called a master of red ink tattoos. But Seikichi was famous for his unique designs and beautiful, mysterious lines. Before he became a tattoo artist, Seikichi studied the style of Utagawa Kunisada, a famous ukiyo-e artist (a traditional woodblock painter). Even after he changed jobs, the heart of a true painter stayed inside him. But he didn’t give his tattoos to just anyone. The person needed to have the right skin and body that moved his heart. Even then, if someone was lucky enough to get a tattoo from Seikichi, they had to leave everything to him — the design, the cost — and endure the deep pain of thousands of needle stabs. This process sometimes took one or two months to finish.

This young tattoo artist had secret feelings of pleasure and a dream he had for a long time.

When he pushed his needles into someone’s skin, red blood came up, and the skin swelled with pain. Most men could not handle the pain, and they cried out with loud voices. But the more they screamed, the more Seikichi felt a strange kind of happiness that he couldn’t explain. There are many ways to do tattooing, but some methods are more painful than others. For example, using red ink (shubori) or soft shading (bokashi) causes more pain. Seikichi especially loved using these painful techniques. Sometimes he used 500 to 600 needles in one day. After the tattooing, people had to go into a hot bath to help the colors look better. When they came out, they were so weak they could barely move and often fell to the floor like half-dead bodies. Seikichi would always look at them coldly and say,

“It must have hurt a lot, didn’t it?”

Then he smiled, clearly enjoying their pain.

When a man couldn’t stand it anymore, twisting his mouth in pain and making loud screams like someone about to die, Seikichi would say:

“Come on, you’re a real Edo boy, aren’t you? (Note: Edo is the old name for Tokyo. People from Edo were known to be tough.) Try to be strong. My needles hurt more than any other!”

He would keep working, even while watching the man’s face full of tears. But when someone was very strong and didn’t even move his eyebrows, Seikichi would smile and say:

“Hmm, you’re tougher than you look. But wait — the pain will come soon. Then you won’t know what to do with yourself.”

He smiled again, showing his white teeth.

3

Seikichi had a deep wish in his heart for many years. He wanted to find the skin of a beautiful woman and put his soul into it through his tattoo. But not just any beautiful woman would make him happy. He had many ideas about what kind of woman he wanted. A pretty face or soft skin was not enough. Even after he learned about all the famous women in the pleasure districts (Note: special areas in old Japan where geisha and courtesans worked),

he could not find one who had the special feeling he was looking for. He dreamed of a woman he had never seen before —her shape, her beauty, her mystery —and he waited for three or four years without giving up.

Then, one summer evening in the fourth year, something happened. He was walking past a restaurant called Hirasei in Fukagawa (Note: a district in old Tokyo), when he saw something special — a woman was sitting inside a waiting kago, and her bare foot was showing under the bamboo curtain. Seikichi’s eyes were very sharp. To him, a person’s foot could show feelings just like their face. And this woman’s foot was like a beautiful treasure. Her five toes were soft and perfectly shaped, her nails were pale pink like small sea shells, her heel was round and smooth like a pearl, and her skin looked fresh and full of life, as if cold mountain water was always flowing over it. Seikichi thought: “This foot will one day grow strong by drinking men’s blood. This is the foot that will walk over the bodies of men. This must be the woman, the one I have searched for all these years — the true woman of all women.” His heart was beating fast. He wanted to see her face, so he followed the kago. But after going a few blocks, she had already disappeared.

4

Seikichi’s feelings of longing had slowly changed into a deep love. Time passed, and it was already late spring in the fifth year. One morning, Seikichi was at home in his small house in the Saga neighborhood of Fukagawa (Note: a district in old Tokyo). He was chewing a toothpick and looking at a potted plant on the wet porch when someone knocked at the back garden door. A young girl came in through the garden fence. He had never seen her before. She was a messenger from a geisha Seikichi knew in the Tatsumi district (Note: an entertainment district for geisha). She said,

“I was sent by my mentor from the geisha house. She asks you to please paint a design on the inside lining of this coat (haori).”

She opened a yellow wrapping cloth and took out a woman’s haori, along with a letter.

In the letter, the geisha kindly asked Seikichi to draw something on the coat. At the end, she also wrote:

“This girl will soon become my junior in the geisha house. Please remember me and help her, too.”

Seikichi looked carefully at the girl.

“You look new. Did you just come to this area recently?”

he asked. The girl looked about sixteen or seventeen. But her face was strangely beautiful and calm, like an older woman who had lived in the pleasure districts for many years, playing with the hearts of many men. It was as if her beauty was made from the dreams of many beautiful people, living and dying again and again in the city where money and sin gathered.

“Did you ride in a kago from Hirasei restaurant last June?”

Seikichi asked. He had her sit on the porch, and he looked carefully at her feet.

“Yes,” she said. “My father was still alive then, so I often visited Hirasei.”

“I’ve been waiting for you for five years,” Seikichi said.

“This is the first time I’ve seen your face, but I remember your feet.”

He then took her hand and led her upstairs to a room facing the river. There, he brought out two scroll paintings and opened one in front of her. It was a painting of a queen named Bakkí, the favorite of a cruel king from ancient China. She sat weakly on a railing, wearing a heavy golden crown with jewels, holding a wine cup, and watching a man who was about to be killed in the garden. The man was tied to a metal pillar with chains, waiting for death. The picture was powerful and strange.

The girl looked at it silently. Slowly, her eyes started to shine, and her lips trembled. Her face began to look like the queen in the picture. It was as if she had found her true self in the painting.

“This woman is you,” Seikichi said with a satisfied smile.

“You have the same heart.”

“Why would you show me such a scary painting?” the girl asked with a pale face.

“This queen’s blood is inside you. She lives in you,” Seikichi said.Then he opened the second scroll. It was titled Fertilizer. In the center of the painting, a young woman leaned against a cherry tree. She looked down at the dead bodies of many men lying at her feet. Birds flew happily around her, singing songs of victory. The woman’s eyes were full of pride and joy. Was it the scene after a battle, or a beautiful spring garden? As she looked at the picture, the girl felt she had found something deep inside herself.

“This painting shows your future,” Seikichi said. “All these men will die for you.”

Then he pointed at the woman in the picture. She looked exactly like the girl.

“Please, I beg you, put the painting away,”

the girl said, turning away and falling face-down on the tatami mat. It was like she was trying to escape a temptation.

But soon she spoke again, her lips shaking.

“Master… it’s true. I do have the same kind of heart as the woman in that picture.So please… please, stop showing it to me.”

“Don’t say such weak things. You should look at it more carefully. You’re only afraid now — that will change.”

Seikichi smiled with his usual mean grin.

But the girl did not raise her head. She covered her face with her kimono sleeve and stayed lying on the floor.

“Please… let me go home, ”she repeated again and again. “It’s scary being near you.”

“Wait,” Seikichi said gently. “I will make you into a truly beautiful woman.”

He slowly came closer to her. In his pocket, he had a small bottle of anesthesia, a medicine from a Dutch doctor that could make someone sleep deeply.

5

The warm spring sun was shining on the river, and light filled the room like fire. Reflected sunlight danced on the girl’s sleeping face and painted golden ripples on the paper doors. Seikichi had closed the room and prepared his tools for tattooing. For a while, he just sat in silence, in a dreamy state. It was the first time he could truly enjoy the beauty of a woman. Looking at her still face, he felt he could sit there forever and never get tired. Just as the people of Memphis had decorated ancient Egypt with pyramids and the Sphinx, Seikichi wanted to color this pure human skin with his love.

Soon, he placed the tip of the brush, held between the pinky, ring finger, and thumb of his left hand, onto the girl’s back. Then, with his right hand, he began to stick in the needle over it. His soul seemed to melt into the ink, and spread into her skin. The bright red ink, mixed with alcohol, felt like drops of his own life. He saw the color as a part of his spirit.

The afternoon passed quietly, and the spring sun began to set. But Seikichi’s hand did not stop, and the girl remained asleep. Even when someone from the geisha house came to check on her and asked around, they were told,

“She already left long ago,”

and they went back. Later, the moon rose over the houses across the river. Its soft light filled the rooms of the houses along the river. But Seikichi’s work was not even halfway done. He lit a candle and kept working carefully.

Each small bit of color was a serious task. With every needle he pushed in and pulled out, he let out a deep breath, as if the pain were his own. Slowly, the shape of a large Jorōgumo (note: a large spider with vivid red and yellow markings) began to appear on her back. When the sky started turning light again, the spider had spread all over her back with its eight long legs.

6

Spring morning came. The river boats moved up and down, and white sails passed through the morning mist. The rooftops of the town sparkled in the distance. At last, Seikichi put down his brush and looked at the completed spider on her back. This tattoo was his entire life. Now that it was finished, he felt empty.

The two of them didn’t move for a while. Then, a soft, broken voice echoed in the quiet room:

“I put my soul into this tattoo to make you truly beautiful. Now, there is no woman in Japan greater than you. You no longer need to be afraid of anything. All men will now become your fertilizer.”

Maybe she understood. A small moan came from her lips. She began to wake up. As she breathed in and out heavily, the spider on her back seemed to move.

“It must hurt. The spider is hugging you now,”

Seikichi said softly. The girl opened her eyes slightly, blank and expressionless. Her pupils gradually began to shine, like the soft glow of the evening moon, casting their light upon Seikichi’s face.

“Master, show me my back,” she whispered. “Now that I’ve received your soul, I must be so beautiful.”

Her words were like a dream, but there was a strange strength in her voice.

“We will go to the bath to make the colors brighter. It will hurt, but try to be strong,”

he said, whispering kindly.

“If it makes me beautiful, I’ll endure anything,”

the girl said, smiling through her pain.

After the bath:

“Ah, the water stings. It hurts so much…Please, Master, leave me alone and go wait upstairs. I hate for a man to see me like this — so weak and miserable.”

She pushed away Seikichi’s caring hands, and collapsed on the floor in pain. Her hair was wild and stuck to her face. Behind her was a mirror. In the reflection, the bottoms of her white feet could be seen.

Seikichi was surprised at how different she was from the day before. But he listened to her request and went upstairs. About thirty minutes later, the girl came up after her bath. Her hair, still wet, flowed over her shoulders. Her body was neatly dressed. Her eyebrows were high and proud, and she looked out at the misty sky from the balcony.

“I will give you the scroll painting along with the tattoo, ”Seikichi said. “You can take them and go.”

The girl replied,

“Master, I’ve thrown away my old fears. You’re the first man who became my fertilizer.”

Her eyes sparkled like swords. In her heart, a victory song was playing.

“Before you go, let me see the tattoo one more time,”

Seikichi said. The girl silently nodded and removed her kimono. Just then, the morning sun lit up the tattoo — and her back shone brightly.

まだ人々(ひとびと)がばか正直(しょうじき)な心(こころ)を持(も)っていた時代(じだい)の話(はなし)です。世(よ)の中(なか)は今(いま)のように、悪口(わるくち)ばかりではありませんでした。とのさまや、金持(かねも)ちのご主人(しゅじん)たちは、いつ(い)も楽(たの)しそうな顔(かお)でいられました。お城(しろ)で働(はたら)く女(おんな)の人(ひと)や、おいらん(※男(おとこ)を楽(たの)しませる仕事(しごと)の女性(じょせい))たちも、いつも笑(わら)っていられました。それは、おしゃべりで人(ひと)を楽(たの)しませる人(ひと)や、男(おとこ)の芸人(げいにん)が立派(りっぱ)に仕事(しごと)をしていたからです。世(よ)の中(なか)が、今(いま)よりもっとのんびりとしていたのです。「女(おんな)じょうざぶろう」「女(おんな)じらいや」「女(おんな)なるかみ」など――そのころの歌舞伎(かぶき)や小説(しょうせつ)では、美(うつく)しい人(ひと)は強(つよ)い人(ひと)、醜(みにく)い人(ひと)は弱(よわ)い人(ひと)でした。だから、みんながきれいになろうと、一生懸命(いっしょうけんめい)がんばっていました。そのあげく、天(てん)からもらった体(からだ)に絵具(えのぐ)を入(い)れて、もっと美(うつく)しく見(み)せようとする人(ひと)まで出(で)てきました。とても強(つよ)く、またはにぎやかで美(うつく)しい線(せん)や色(いろ)が、そのころの人(ひと)の肌(はだ)に描(えが)かれたのです。

色里(いろざと)〔注:男(おとこ)の人(ひと)を楽(たの)しませる町(まち)〕へ行(い)く男(おとこ)たちは、美(うつく)しいいれずみのある駕籠屋(かごや)を選(えら)んで乗(の)りました。吉原(よしわら)や辰巳(たつみ)(※色里(いろざと)の名前(なまえ))の女(おんな)たちも、きれいないれずみをした男(おとこ)の人(ひと)に恋(こい)をしました。博打打(ばくちう)ち(※ギャンブルをする男(おとこ))や鳶(とび)(※危(あぶ)ない所(ところ)に登(のぼ)る仕事(しごと)の人(ひと)たち)だけでなく、町(まち)の人(ひと)や、時(とき)には侍(さむらい)までが、体(からだ)にいれずみを入(い)れました。両国(りょうごく)では、時々(ときどき)いれずみ)大会(たいかい)が開(ひら)かれました。そこでは、いれずみをした人(ひと)たちが、自分(じぶん)の肌(はだ)を叩(たた)きながら、お互(たが)いに変(か)わったデザインを見(み)せ合(あ)って、自慢(じまん)したり、褒(ほ)め合(あ)ったりしました。

清吉(せいきち)という若(わか)いいれずみ師(し)がいました。浅草(あさくさ)のちゃり文(ぶん)、松島町(まつしまちょう)の奴平(やっぺい)、こんこん次郎(じろう)といった有名(ゆうめい)ないれずみ師(し)にもまけないほど、清吉(せいきち)はとても上手(じょうず)だと人気(にんき)がありました。何十人(なんじゅうにん)もの人(ひと)の肌(はだ)が、彼(かれ)の筆(ふで)によって生(い)き生(い)きとした絵(え)となり変(か)わっていきました。いれずみ大会(たいかい)で人気(にんき)があった作品(さくひん)の多(おお)くは、清吉(せいきち)のものでした。だるま金(きん)は、色(いろ)がだんだん変(か)わるぼかしのいれずみが得意(とくい)だといわれ、からくさごんたは赤(あか)い色(いろ)のいれずみで有名(ゆうめい)でした。清吉(せいきち)は、ユニークなデザインと、色(いろ)っぽい線(せん)で知(し)られていました。清吉(せいきち)は、もともと豊国国定(とよくにくにさだ)という絵(え)かきのスタイルがすきで、浮世絵(うきよえ)をかいて生活(せいかつ)していたこともありました。だから、いれずみ師(し)になってからも、絵(え)かきとしての心(こころ)と、鋭(するど)い感性(かんせい)を、まだ持(も)っていました。清吉(せいきち)は本当(ほんとう)に心(こころ)を動(うご)かされるような、すばらしい肌(はだ)と体形(たいけい)をもっていない人(ひと)には、いれずみを彫(ほ)ろうとしませんでした。たまたま、絵(え)をかいてもらえることがあっても、デザインもお金(かね)もすべて清吉(せいきち)の言(い)うとおりにしなければなりませんでした。そのうえ、がまんできないほどの針(はり)の痛(いた)みを、一(いっ)か月(かげつ)も二(に)か月(かげつ)もがまんしなければなりませんでした。

2

この若(わか)いいれずみ師(し)の心(こころ)の中(なか)には、まわりの人(ひと)が知(し)らない、不思議(ふしぎ)な楽(たの)しみと長年(ながねん)の願(ねが)いが隠(かく)れていました。清吉(せいきち)が人(ひと)の肌(はだ)に針(はり)をさす時(とき)、そこは真赤(まっか)な血(ち)で膨(ふく)らんで、体(からだ)の芯(しん)から重(おも)い痛(いた)みが生(う)まれます。たいていの男(おとこ)たちは苦(くる)しいうめき声(ごえ)を出(だ)しました。その声(こえ)が大(おお)きければ大(おお)きいほど、清吉(せいきち)は何(なん)とも言(い)えない喜(よろこ)びを感(かん)じました。いれずみの中(なか)でも、特(とく)に痛(いた)いと言(い)われていた赤(あか)いいれずみや、色(いろ)の移(うつ)り変(か)わりを使(つか)うぼかしいれずみを、清吉(せいきち)はわざと選(えら)んで使(つか)いました。一日(いちにち)に五百本(ごひゃっぽん)から六百本(ろっぴゃっぽん)もの針(はり)でさされた人(ひと)たちは、いれずみの色(いろ)を良(よ)くするためにお風呂(ふろ)に入(はい)らされます。そこから出(で)てくると、もう死(し)んだようになっていて、清吉(せいきち)の足元(あしもと)に倒(たお)れて、しばらく動(うご)くこともできませんでした。清吉(せいきち)はいつも、その酷(ひど)い姿(すがた)を冷(つめ)たい目(め)で見(み)て、

「きっとお痛(いた)みでしょうなあ」

と言(い)いながら、気持(きも)ちよさそうに笑(わら)っています。

気(き)の弱(よわ)い男(おとこ)が、まるで死(し)ぬ前(まえ)のように口(くち)を曲(ま)げ、歯(は)をかみしめて「ひい、ひい」と声(こえ)を出(だ)すと、清吉(せいきち)は、

「あなたも江戸(えど)っ子(こ)でしょう。がまんしなさい。この清吉(せいきち)の針(はり)は、特別(とくべつ)に痛(いた)いんだから」

と言(い)って、涙(なみだ)で濡(ぬ)れた男(おとこ)の顔(かお)を横目(よこめ)で見(み)ながら、気(き)にせずにいれずみを彫(ほ)り続(つづ)けました。

また、がまん強(づよ)い男(おとこ)が、ぐっと我慢(がまん)して、顔色(かおいろ)一(ひと)つ変(か)えずにじっとしていると、

「ふむ、見(み)た目(め)とちがって、なかなかやるね。でも、ほら、そのうちだんだん、痛(いた)み出(だ)してきて、どうにも我慢(がまん)できなくなりますよ」

と、白(しろ)い歯(は)を見(み)せて笑(わら)いました。

3

清吉(せいきち)が長年(ながねん)ねがっていたことは、光(ひか)るように美(うつく)しい女(おんな)の肌(はだ)に、自分(じぶん)の心(こころ)をこめたいれずみをほることでした。その女(おんな)の体(からだ)つきや顔立(かおだ)ちには、いろいろな注文(ちゅうもん)がありました。ただ顔(かお)が美(うつく)しいとか、肌(はだ)が美(うつく)しいというだけでは、清吉(せいきち)は満足(まんぞく)できませんでした。江戸(えど)の町中(まちなか)で名前(なまえ)の知(し)られている女(おんな)たちをしらべても、自分(じぶん)の気(き)に入(い)るふんいきや様子(ようす)を持(も)つ女(おんな)はなかなか見(み)つかりませんでした。まだ見(み)たことのない女(おんな)の姿(すがた)を想像(そうぞう)しながら、三年(さんねん)、四年(よねん)と時間(じかん)は無駄(むだ)にたちました。それでも、清吉(せいきち)は理想(りそう)の女(おんな)にあこがれ続(つづ)け、この願(ねが)いを捨(す)てずにいました。

ちょうど四年目(よねんめ)の夏(なつ)のある夕方(ゆうがた)、深川(ふかがわ)にある料理屋(りょうりや)「平清(ひらせい)」の前(まえ)を通(とお)った時(とき)のことでした。清吉(せいきち)は、店(みせ)の前(まえ)にとまっていたかごのすだれのうしろから、まっ白(しろ)な女(おんな)の素足(すあし)がのぞいているのに気(き)がつきました。するどい目(め)を持(も)つ清吉(せいきち)には、人間(にんげん)の足(あし)も顔(かお)と同(おな)じように、複雑(ふくざつ)な表情(ひょうじょう)を持(も)って見(み)えました。その女(おんな)の足(あし)は、清吉(せいきち)にとって貴重(きちょう)な肉(にく)の宝石(ほうせき)に見(み)えました。親指(おやゆび)から小指(こゆび)までの五本(ごほん)の指(ゆび)の、美(うつく)しく整(ととの)った形(かたち)。うすいピンク色(いろ)をした、海(うみ)でとれる貝(かい)にもまけない、つめの色(いろ)。丸(まる)くつやのあるかかと。きれいな岩(いわ)のあいだから出(で)る水(みず)が、今(いま)も足(あし)の下(した)を流(なが)れているように見(み)える、みずみずしい皮膚(ひふ)――。この足(あし)こそ、いつか男(おとこ)の生(い)き血(ち)をすい、成長(せいちょう)し、男(おとこ)の死体(したい)をふみつける足(あし)でした。この足(あし)を持(も)つ女(おんな)こそ、自分(じぶん)が長(なが)い間(あいだ)さがしてきた「女(おんな)の中(なか)の女(おんな)」だと思(おも)われました。清吉(せいきち)は興奮(こうふん)する胸(むね)をおさえ、その女(おんな)の顔(かお)が見(み)たくて、かごのあとを追(お)いかけました。しかし、二(に)、三町(さんちょう)〔注(ちゅう):町(ちょう)=今(いま)の約(やく)100~120メートル〕ほど行(い)くと、そのかごはもう見(み)えなくなってしまいました。

4

清吉(せいきち)の女(おんな)を思(おも)う気持(きも)ちは、強(つよ)い恋(こい)へと変(か)わっていき、その年(とし)が終(お)わりました。そして、五年目(ごねんめ)の春(はる)も終(お)わりかかった、ある日(ひ)の朝(あさ)のことです。清吉(せいきち)は深川佐賀町(ふかがわさがちょう)の自分(じぶん)の家(いえ)で、楊枝(ようじ)を口(くち)にくわえながら、ぬれた竹(たけ)の縁側(えんがわ)に座(すわ)って、おもと〔注(ちゅう):一年中(いちねんじゅう)青(あお)い葉(は)をつける植物(しょくぶつ)〕の植木鉢(うえきばち)をながめていました。その時(とき)、庭(にわ)の裏戸(うらど)の方(ほう)から人(ひと)が来(く)る気配(けはい)がしました。小(ちい)さな袖垣(そでがき)〔注(ちゅう):そでのような形(かたち)の低(ひく)いかべ〕の脇(わき)から、見(み)たことのない若(わか)い娘(むすめ)が入(はい)ってきました。それは、清吉(せいきち)がよく行(い)く辰巳(たつみ)の芸者(げいしゃ)〔注(ちゅう):おどりや三味線(しゃみせん)などをする女(おんな)の人(ひと)〕からの使(つか)いの者(もの)でした。

「おねえさんからこの着物(きもの)をお預(あず)けして、裏地(うらじ)に絵(え)をかいてほしいと、頼(たの)んでくれと言(い)われました……」

そう言(い)って、娘(むすめ)は黄色(きいろ)の風呂敷(ふろしき)をほどきました。中(なか)から岩井杜若(いわいとじゃく)〔注(ちゅう):むかしの有名(ゆうめい)な役者(やくしゃ)〕の似顔絵(にがおえ)の包(つつ)みに入(はい)った女(おんな)ものの着物(きもの)と、一通(いっつう)の手紙(てがみ)を出(だ)しました。その手紙(てがみ)には、着物(きもの)のことを何度(なんど)もお願(ねが)いしたあとで、こう書(か)いてありました。

「この子(こ)は、近(ちか)いうちに、私(わたし)の妹(いもうと)として座敷(ざしき)〔注(ちゅう):お客(きゃく)の前(まえ)に出(で)る仕事(しごと)〕に出(で)ることになりますから、私(わたし)のことを思(おも)い出(だ)して、この子(こ)も可愛(かわい)がってやって下さい。」

「なるほど、どうも見(み)たことがない顔(かお)だと思(おも)ったけど、それじゃ、お前(まえ)はこのごろ、こっちへ来(き)たのかい?」

こう言(い)って、清吉(せいきち)は何度(なんど)もその娘(むすめ)の姿(すがた)を見(み)つめました。年(とし)はたぶん十六(じゅうろく)か十七(じゅうしち)ぐらいだろうと思(おも)われました。しかし、その娘(むすめ)の顔(かお)は不思議(ふしぎ)にも、長(なが)い間(あいだ)色里(いろざと)で暮(く)らして、たくさんの男(おとこ)の心(こころ)をもてあそんできた、年(とし)を取(と)った女(おんな)のように、恐(おそ)ろしいほど整(ととの)っていました。その顔(かお)は、国中(くにじゅう)の悪事(あくじ)や金(かね)が集(あつ)まるこの都(みやこ)で、夢(ゆめ)を果(は)たせず死(し)んでいったたくさんの美(うつく)しい男女(だんじょ)の願(ねが)いから生(う)まれたような美(うつく)しさでした。

「お前(まえ)は、去年(きょねん)の六月(ろくがつ)ごろ、平清(ひらせい)からかごで帰(かえ)ったことがあるだろう?」

そう尋(たず)ねながら、清吉(せいきち)は娘(むすめ)を縁側(えんがわ)に座(すわ)らせ、備後表(びんごおもて)〔注(ちゅう):高級(こうきゅう)なござの一種(いっしゅ)〕の台(だい)に乗(の)った美(うつく)しい素足(すあし)を、細(こま)かく見(み)つめました。

「ええ、あのころは、まだ父(ちち)が生(い)きていたので、平清(ひらせい)にも何度(なんど)も行(い)きましたよ」

と、娘(むすめ)はおかしな質問(しつもん)に、笑(わら)って答(こた)えました。

「ちょうどこれで五年(ごねん)になる。おれはお前(まえ)を待(ま)っていた。顔(かお)を見(み)るのは初(はじ)めてだが、その足(あし)はおぼえている。―――お前(まえ)に見(み)せたいものがある。上(あ)がって、ゆっくりしていくといい」

清吉(せいきち)は、帰(かえ)ろうとした娘(むすめ)の手(て)をとり、大川(おおかわ)を見下(みお)ろせる二階(にかい)の座敷(ざしき)に案内(あんない)しました。そして、二本(にほん)の巻物(まきもの)を取(と)り出(だ)して、まず一本(いっぽん)を娘(むすめ)の前(まえ)に広(ひろ)げました。

それは、昔(むかし)の中国(ちゅうごく)の暴君(ぼうくん)紂王(ちゅうおう)の妃(きさき)、末喜(ばっき)の絵(え)でした。青(あお)や赤(あか)の美(うつく)しい宝石(ほうせき)をたくさんつけた金(きん)の冠(かんむり)をかぶっていました。末喜(ばっき)の体(からだ)はその重(おも)さとは対照的(たいしょうてき)にか細(ぼそ)くて、力(ちから)なく手摺(てすり)にもたれていました。薄(うす)い布(ぬの)の裾(すそ)を階段(かいだん)の中(なか)ほどに広(ひろ)げ、右手(みぎて)には大(おお)きな杯(さかずき)を持(も)っていました。彼女(かのじょ)は目(め)の前(まえ)の庭(にわ)で今(いま)から殺(ころ)される男(おとこ)を見(み)ています。――そんな絵(え)でした。男(おとこ)は、腕(うで)や足(あし)を鉄(てつ)の鎖(くさり)で銅(どう)の柱(はしら)に縛(しば)られ、最後(さいご)の運命(うんめい)を待(ま)ちながら、彼女(かのじょ)の前(まえ)で頭(あたま)を下(さ)げ、目(め)を閉(と)じています。その男(おとこ)の顔(かお)や妃(きさき)の姿(すがた)は、恐(おそ)ろしいほど見事(みごと)に描(か)かれていました。

娘(むすめ)はしばらくその不思議(ふしぎ)な絵(え)を見(み)つめていましたが、気(き)がつくと目(め)が輝(かがや)き、唇(くちびる)が震(ふる)えていました。不思議(ふしぎ)なことに、その顔(かお)はだんだんと、絵(え)の中(なか)の妃(きさき)の顔(かお)に似(に)てきました。娘(むすめ)は、その絵(え)の中(なか)に隠(かく)れている「本当(ほんとう)の自分(じぶん)」を見(み)つけたのでした。

「この絵(え)には、お前(まえ)の心(こころ)が映(うつ)っている」

そう言(い)って、清吉(せいきち)はうれしそうに笑(わら)いながら、娘(むすめ)の顔(かお)を覗(のぞ)きこみました。

「どうして、こんなこわいものを、私(わたし)に見(み)せるのですか?」

と、娘(むすめ)は顔色(かおいろ)を青(あお)くしながら、頭(あたま)を少(すこ)し上(あ)げて言(い)いました。

「この絵(え)の女(おんな)は、お前(まえ)なのだ。この女(おんな)の血(ち)が、お前(まえ)の体(からだ)の中(なか)に混(ま)ざっているはずだ」

そう言(い)って、清吉(せいきち)はもう一本(いっぽん)の巻物(まきもの)を広(ひろ)げました。その絵(え)の名前(なまえ)は「肥(こ)やし」でした。絵(え)の真(ま)ん中(なか)には、桜(さくら)の木(き)にもたれて立(た)つ若(わか)い女(おんな)がいます。その足元(あしもと)には男(おとこ)たちの死体(したい)がいくつも倒(たお)れていて、女(おんな)はそれを見(み)つめています。その女(おんな)のまわりを、小鳥(ことり)たちが飛(と)び回(まわ)って、勝利(しょうり)の声(こえ)を上(あ)げています。女(おんな)の目(め)には、隠(かく)すことができないほどの誇(ほこ)りと喜(よろこ)びの色(いろ)が浮(う)かんでいます。それは、戦(たたか)いの後(あと)の景色(けしき)でしょうか、花咲(はなさ)く春(はる)の景色(けしき)でしょうか――。その絵(え)を見(み)せられた娘(むすめ)は、自分(じぶん)の心(こころ)の底(そこ)に隠(かく)れていた何(なに)かを見(み)つけたような気(き)がしました。

「これは、お前(まえ)の未来(みらい)を絵(え)にしたものだ。ここに倒(たお)れている男(おとこ)たちは、みんなこれからお前(まえ)のために命(いのち)を捨(す)てるのだ」

こう言(い)って、清吉(せいきち)は娘(むすめ)の顔(かお)と全(まった)く同(おな)じに見(み)える絵(え)の中(なか)の女(おんな)を指(ゆび)さしました。

「おねがいです、早(はや)くその絵(え)をしまってください」

娘(むすめ)は誘惑(ゆうわく)から逃(に)げるように、絵(え)に背(せ)を向(む)けて、畳(たたみ)に顔(かお)をつけました。でも、やがてまた唇(くちびる)が震(ふる)えました。

「親方(おやかた)、正直(しょうじき)に言(い)います。私(わたし)はあなたの言(い)うとおり、その絵(え)の女(おんな)のような性格(せいかく)を持(も)っています。だから、もう許(ゆる)してください。その絵(え)をしまってください」

「そんなことを言(い)わないで、もっとよくこの絵(え)を見(み)てごらん。こわがるのは、きっと今(いま)だけだろう」

そう言(い)った清吉(せいきち)の顔(かお)には、いつもの意地(いじ)の悪(わる)い笑(わら)いが浮(う)かんでいました。

けれども、娘(むすめ)はなかなか顔(かお)を上(あ)げませんでした。袖(そで)で顔(かお)を隠(かく)したまま、ずっと倒(たお)れていました。

「親方(おやかた)、どうか私(わたし)を帰(かえ)してください。あなたのそばにいるのはこわいから」

と、何度(なんど)も繰(く)り返(かえ)しました。

「まあ、待(ま)ちなさい。おれがお前(まえ)を最高(さいこう)の女(おんな)にしてやるから」

そう言(い)いながら、清吉(せいきち)は何気(なにげ)なく娘(むすめ)に近(ちか)づきました。その懐(ふところ)〔注(ちゅう):着物(きもの)で小物(こもの)を入(い)れるところ。ポケット〕には、昔(むかし)オランダの医者(いしゃ)からもらった眠(ねむ)り薬(ぐすり)の瓶(びん)を隠(かく)していました。

5

日(ひ)は、のどかに川面(かわも)に反射(はんしゃ)して、八(はち)じょうの座敷(ざしき)を燃(も)えるように照(て)らしていました。水(みず)に反射(はんしゃ)した光(ひかり)が、何(なに)も知(し)らずに眠(ねむ)っている娘(むすめ)の顔(かお)や、障子(しょうじ)に金色(こんじき)の波(なみ)のような模様(もよう)を映(うつ)してふるえていました。部屋(へや)の戸(と)を全部(ぜんぶ)しめて、いれずみの道具(どうぐ)を手(て)にした清吉(せいきち)は、しばらくの間(あいだ)、ただうっとりとして座(すわ)っていました。彼(かれ)は今(いま)はじめて、女(おんな)の美(うつく)しさを、じっくり味(あじ)わうことができました。動(うご)かないその顔(かお)を前(まえ)にして、十年(じゅうねん)でも百年(ひゃくねん)でもあきることなく座(すわ)っていられると思(おも)いました。昔(むかし)、メンフィスの人(ひと)たちが、エジプトの広(ひろ)い大地(だいち)に、ピラミッドやスフィンクスを建(た)てて飾(かざ)ったように、清吉(せいきち)は、清潔(せいけつ)できれいな人間(にんげん)の皮膚(ひふ)を、自分(じぶん)の恋(こい)の色(いろ)でそめようとしているのです。

やがて彼(かれ)は、左手(ひだりて)の小指(こゆび)と薬指(くすりゆび)と親指(おやゆび)の間(あいだ)にはさんだ絵筆(えふで)の先(さき)を、娘(むすめ)の背中(せなか)にそっと置(お)いて、その上(うえ)から右手(みぎて)で針(はり)をさしていきました。若(わか)いいれずみ師(し)の魂(たましい)は、墨(すみ)の中(なか)にとけて、皮膚(ひふ)ににじんでいきました。焼酎(しょうちゅう)〔注・強(つよ)いお酒(さけ)〕にまぜた琉球朱(りゅうきゅうしゅ)〔注・とても赤(あか)い色(いろ)の絵具(えのぐ)〕の一滴(いってき)一滴(いってき)が、彼(かれ)の命(いのち)の一滴(いってき)でした。彼(かれ)はその中(なか)に、自分(じぶん)の魂(たましい)の色(いろ)を見(み)ました。

いつのまにか、昼(ひる)もすぎ、のどかな春(はる)の一日(いちにち)はゆっくりとくれかけていました。でも清吉(せいきち)の手(て)は少(すこ)しも止(と)まりませんでした。娘(むすめ)も目(め)を覚(さ)ましませんでした。娘(むすめ)の帰(かえ)りがおそいのを心配(しんぱい)して出(で)てきた箱屋(はこや)〔注:げいしゃの世話(せわ)をする人(ひと)〕も、

「あの娘(むすめ)なら、もうずっと前(まえ)に帰(かえ)りましたよ」

と言(い)われて、追(お)い返(かえ)されてしまいました。月(つき)が川(かわ)のむこうの屋敷(やしき)の上(うえ)にのぼって、夢(ゆめ)のような光(ひかり)が川沿(かわぞ)いの家(いえ)の座敷(ざしき)を照(て)らす頃(ころ)になっても、まだいれずみは半分(はんぶん)も出来上(できあ)がっていませんでした。清吉(せいきち)は、蝋燭(ろうそく)の火(ひ)を強(つよ)くして、手(て)を動(うご)かし続(つづ)けました。

色(いろ)をひとつぬるのも、彼(かれ)にとっては簡単(かんたん)な仕事(しごと)ではありませんでした。針(はり)をさし、抜(ぬ)くたびに、深(ふか)くため息(いき)をつき、自分(じぶん)の心(こころ)が針(はり)でさされるような気(き)がしました。針(はり)のあとには、だんだんと大(おお)きな女郎蜘蛛(じょろうぐも)〔注:大(おお)きくて派手(はで)な色(いろ)をしたクモ〕の形(かたち)があらわれてきました。再(ふたた)び夜(よる)が明(あ)けようとしてきた頃(ころ)には、その不思議(ふしぎ)で恐(おそ)ろしげな生(い)き物(もの)が、八本(はっぽん)の足(あし)をのばしながら、娘(むすめ)の背中(せなか)一面(いちめん)に巣(す)を張(は)り、とりついていました。

6

春(はる)の夜(よる)は、川(かわ)を行(い)き来(き)する船(ふね)の櫓声(ろごえ)〔注:船(ふね)をこぐときのかけ声(ごえ)〕によって明(あ)けていきます。白(しろ)い帆(ほ)が朝(あさ)の風(かぜ)を受(う)けて下(くだ)っていく中(なか)、少(すこ)しずつ霞(かすみ)が薄(うす)れて、中洲(なかす)・箱崎(はこざき)・霊岸島(れいがんじま)の家(いえ)の屋根(やね)が、朝日(あさひ)を受(う)けてキラキラと光(ひか)り始(はじ)めました。清吉(せいきち)はやっと筆(ふで)を置(お)き、娘(むすめ)の背中(せなか)に彫(ほ)り入(い)れた蜘蛛(くも)を眺(なが)めていました。そのいれずみは、清吉(せいきち)の命(いのち)そのものでした。その仕事(しごと)が終(お)わった後(あと)の彼(かれ)の心(こころ)は、空(から)っぽでした。

ふたりは、そのまま、しばらく全(まった)く動(うご)きませんでした。そして、低(ひく)くかすれた声(こえ)が、部屋(へや)の静(しず)けさを震(ふる)わすように聞(き)こえました。

「おれは、お前(まえ)を本当(ほんとう)の美(うつく)しい女(おんな)にするために、このいれずみの中(なか)に、おれの魂(たましい)を入(い)れたんだ。もうこれからは、日本中(にほんじゅう)どこを探(さが)しても、お前(まえ)ほどの女(おんな)はいない。お前(まえ)は、もう前(まえ)みたいに、こわがる心(こころ)は持(も)っていない。男(おとこ)という男(おとこ)は、これからみんな、お前(まえ)の肥(こ)やしになるんだ……」

その言葉(ことば)が伝(つた)わったのか、娘(むすめ)のくちびるから、小(ちい)さなうめき声(ごえ)が出(で)ました。娘(むすめ)は少(すこ)しずつ、意識(いしき)を取(と)り戻(もど)してきました。大(おお)きく息(いき)を吸(す)ったり吐(は)いたりする度(たび)に、背中(せなか)の蜘蛛(くも)の足(あし)が、生(い)きているように動(うご)きました。

「苦(くる)しいだろう。お前(まえ)の体(からだ)は、今(いま)、蜘蛛(くも)に抱(だ)きしめられているんだ」

こう言(い)われて、娘(むすめ)は細(ほそ)く、何(なに)かを失(な)くしたような目(め)を開(あ)けました。その目(め)は、夕暮(ゆうぐ)れの月(つき)のように、だんだん明(あか)るく光(ひか)りはじめ、清吉(せいきち)の顔(かお)を見(み)つめました。

「親方(おやかた)、早(はや)く、私(わたし)の背中(せなか)のいれずみを見(み)せておくれ。あなたの命(いのち)をもらったかわりに、私はきっと、美(うつく)しくなったんでしょうね」

娘(むすめ)の言葉(ことば)は、夢(ゆめ)の中(なか)のようでしたが、その声(こえ)の中(なか)には、どこか強(つよ)い力(ちから)がこもっていました。

「まあ、これから風呂(ふろ)へ行(い)って、色(いろ)をしっかり出(だ)すのだ。苦(くる)しいだろうが、ちょっとがまんするんだ」

清吉(せいきち)は娘(むすめ)の耳元(みみもと)で、やさしくささやきました。

「美(うつく)しくなれるのなら、いくらでもがまんしてみせますよ」

と、娘(むすめ)は体(からだ)のいたみをがまんしながら、むりに笑(わら)いました。

「……ああ、お湯(ゆ)がしみて、つらい……。親方(おやかた)、たのむから私(わたし)をこのままにして。二階(にかい)へ行(い)って待(ま)っていてください。こんなみじめな姿(すがた)を、男(おとこ)に見(み)られるのは、くやしいから」

娘(むすめ)は風呂(ふろ)から出(で)た体(からだ)をふくこともできず、助(たす)けようとする清吉(せいきち)の手(て)をふりはらいました。痛(いた)みがひどく、洗(あら)い場(ば)の板(いた)の上(うえ)に倒(たお)れて、うんうんとうめきました。髪(かみ)はぬれ乱(みだ)れて、それが頬(ほお)にいやらしくからみついていました。後(うし)ろには鏡台(きょうだい)〔注:鏡(かがみ)をのせる小(ちい)さな机(つくえ)〕がありました。そこに女(おんな)の真(ま)っ白(しろ)な足裏(あしうら)が二(ふた)つ、映(うつ)っていました。

昨日(きのう)とはすっかり変(か)わった女(おんな)の様子(ようす)に、清吉(せいきち)はとても驚(おどろ)きました。でも、言(い)われたとおりに、ひとりで二階(にかい)に上(のぼ)って待(ま)っていました。やがて、三十分(さんじゅっぷん)ほどたって、女(おんな)は洗(あら)った髪(かみ)を両肩(りょうかた)にたらし、きちんとした姿(すがた)で二階(にかい)へ上(あ)がってきました。そして、痛(いた)みも感(かん)じさせないような、すっきりとした眉(まゆ)をあげ、らんかん〔注:二階(にかい)の窓(まど)にある手(て)すり〕によりかかって、かすんだ大空(おおぞら)を見上(みあ)げました。

「この絵(え)は、刺青(いれずみ)といっしょにお前(まえ)にやる。だから、それを持(も)ってもう帰(かえ)るといい」

清吉(せいきち)はそう言(い)って、巻物(まきもの)を娘(むすめ)の前(まえ)に置(お)きました。

「親方(おやかた)、私はもう、今(いま)までのような弱(よわ)い心(こころ)は、さっぱり捨(す)てました。――あなたは、一番(いちばん)初(はじ)めに私(わたし)の肥(こ)やしになったんだね」

と、娘(むすめ)は、刃物(はもの)のように光(ひか)る目(め)で言(い)いました。その耳(みみ)には、勝鬨(かちどき)〔注:勝(か)ったときのさけび声(ごえ)〕が聞(き)こえていました。

「帰(かえ)る前(まえ)に、もう一度(いちど)、そのいれずみを見(み)せてくれ」

清吉(せいきち)がそう言(い)うと、女(おんな)は何(なに)も言(い)わずにうなずき、そっと着物(きもの)を脱(ぬ)ぎました。ちょうどその時(とき)、朝日(あさひ)がいれずみにさして、女(おんな)の背中(せなか)はじっとりと光(ひか)ったのです。

其れはまだ人々が「愚《おろか》」と云う貴い徳を持って居て、世の中が今のように激しく軋《きし》み合わない時分であった。殿様や若旦那の長閑《のどか》な顔が曇らぬように、御殿女中や華魁《おいらん》の笑いの種が盡きぬようにと、饒舌《じょうぜつ》を売るお茶坊主だの幇間だのと云う職業が、立派に存在して行けた程、世間がのんびりして居た時分であった。女定九郎、女自雷也、女鳴神、―――当時の芝居でも草双紙でも、すべて美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった。誰も彼も挙《こぞ》って美しからんと努めた揚句は、天稟《てんぴん》の体へ絵の具を注ぎ込む迄になった。芳烈な、或は絢爛な、線と色とが其の頃の人々の肌に躍った。

馬道を通うお客は、見事な刺青《ほりもの》のある駕籠舁《かごかき》を選んで乗った。吉原、辰巳の女も美しい刺青の男に惚れた。博徒、鳶の者はもとより、町人から稀には侍なども入墨《いれずみ》をした。時々両国で催される刺青会では参会者おの/\肌を叩いて、互に奇抜な意匠を誇り合い、評しあった。

清吉と云う若い刺青師《ほりものし》の腕きゝがあった。浅草のちゃり文、松島町の奴平《やつへい》、こんこん次郎などにも劣らぬ名手であると持て囃されて、何十人の人の肌は、彼の絵筆の下に絖地《ぬめじ》となって擴げられた。刺青会で好評を博す刺青の多くは彼の手になったものであった。達磨金《だるまきん》はぼかし刺《ぼり》が得意と云われ、唐草権太は朱刺《しゅぼり》の名手と讃えられ、清吉は又奇警な構図と妖艶な線とで名を知られた。

もと豊国国貞の風を慕って、浮世絵師の渡世《とせい》をして居たゞけに、刺青師に堕落してからの清吉にもさすが畫工《えかき》らしい良心と、鋭感とが残って居た。彼の心を惹きつける程の皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の刺青を購《あがな》う訳には行かなかった。たまたま描いて貰えるとしても、一切の構図と費用とを彼の望むがまゝにして、其の上堪え難い針先の苦痛を、一と月も二た月もこらえねばならなかった。

この若い刺青師の心には、人知らぬ快楽と宿願とが潜んで居た。彼が人々の肌を針で突き刺す時、真紅に血を含んで脹れ上る肉の疼《うず》きに堪えかねて、大抵の男は苦しき呻き声を発したが、其の呻きごえが激しければ激しい程、彼は不思議に云い難き愉快を感じるのであった。刺青のうちでも殊に痛いと云われる朱刺、ぼかしぼり、―――それを用うる事を彼は殊更喜んだ。一日平均五六百本の針に刺されて、色上げを良くする為め湯へ浴《つか》って出て来る人は、皆半死半生の体《てい》で清吉の足下に打ち倒れたまゝ、暫くは身動きさえも出来なかった。その無残な姿をいつも清吉は冷やかに眺めて、

「嘸《さぞ》お痛みでがしょうなあ」

と云いながら、快《こころよ》さそうに笑って居る。

意気地のない男などが、まるで知死期《ちしご》の苦しみのように口を歪め歯を喰いしばり、ひい/\と悲鳴をあげる事があると、彼は、

「お前さんも江戸っ児だ。辛抱しなさい。―――この清吉の針は飛び切りに痛《いて》えのだから」

こう云って、涙にうるむ男の顔を横目で見ながら、かまわず刺《ほ》って行った。また我慢づよい者がグッと胆を据えて、眉一つしかめず怺えて居ると、

「ふむ、お前さんは見掛けによらねえ突《つ》っ張者だ。―――だが見なさい、今にそろ/\疼《うず》き出して、どうにもこうにもたまらないようになろうから」

と、白い歯を見せて笑った。

彼の年来の宿願は、光輝ある美女の肌を得て、それへ己れの魂を刺り込む事であった。その女の素質と容貌とに就いては、いろ/\の注文があった。啻《たゞ》に美しい顔、美しい肌とのみでは、彼は中々満足する事が出来なかった。江戸中の色町《いろまち》に名を響かせた女と云う女を調べても、彼の気分に適《かな》った味わいと調子とは容易に見つからなかった。まだ見ぬ人の姿かたちを心に描いて、三年四年は空しく憧《あこが》れながらも、彼はなお其の願いを捨てずに居た。

丁度四年目の夏のとあるゆうべ、深川の料理屋平清《ひらせい》の前を通りかゝった時、彼はふと門口に待って居る駕籠の簾のかげから、真っ白な女の素足のこぼれて居るのに気がついた。鋭い彼の眼には、人間の足はその顔と同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は、彼に取っては貴き肉の宝玉であった。拇指《おやゆび》から起って小指に終る繊細な五本の指の整い方、絵の島の海辺で獲れるうすべに色の貝にも劣らぬ爪の色合い、珠のような踵《きびす》のまる味《み》、清洌な岩間の水が絶えず足下を洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそは、やがて男の生血に肥え太り、男のむくろを蹈みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が永年《ながねん》たずねあぐんだ、女の中の女であろうと思われた。清吉は躍りたつ胸をおさえて、其の人の顔が見たさに駕籠の後を追いかけたが、二三町行くと、もう其の影は見えなかった。

清吉の憧れごゝちが、激しき恋に変って其の年も暮れ、五年目の春も半ば老い込んだ或る日の朝であった。彼は深川佐賀町の寓居で、房楊枝《ふさようじ》をくわえながら、錆竹《さびたけ》の濡れ縁に萬年青《おもと》の鉢を眺めて居ると、庭の裏木戸を訪《おとな》うけはいがして、袖垣のかげから、ついぞ見馴れぬ小娘が這入って来た。

それは清吉が馴染の辰巳の藝妓《はおり》から寄こされた使の者であった。

「姐さんから此の羽織を親方へお手渡しゝて、何か裏地へ絵模様を畫いて下さるようにお頼み申せって………」

と、娘は鬱金《うこん》の風呂敷をほどいて、中から岩井杜若《いわいとじゃく》の似顔畫のたとうに包まれた女羽織と、一通の手紙とを取り出した。

其の手紙には羽織のことをくれ/″\も頼んだ末に、使の娘は近々に私の妹分として御座敷へ出る筈故、私の事も忘れずに、この娘《こ》も引き立てゝやって下さいと認《したゝ》めてあった。

「どうも見覚えのない顔だと思ったが、それじゃお前は此の頃此方《こっち》へ来なすったのか」

こう云って清吉は、しげ/\と娘の姿を見守った。年頃は漸う十六か七かと思われたが、その娘の顔は、不思議にも長い月日を色里《いろざと》に暮らして、幾十人の男の魂を弄《もてあそ》んだ年増のように物凄く整って居た。それは国中の罪《つみ》と財《たから》との流れ込む都の中で、何十年の昔から生き代り死に代ったみめ麗しい多くの男女の、夢の数々から生れ出づべき器量であった。

「お前は去年の六月ごろ、平清から駕籠で帰ったことがあろうがな」

こう訊ねながら、清吉は娘を縁へかけさせて、備後表《びんごおもて》の台に乗った巧緻な素足を仔細に眺めた。

「えゝ、あの時分なら、まだお父さんが生きて居たから、平清へもたび/\まいりましたのさ」

と、娘は奇妙な質問に笑って答えた。

「丁度これで足かけ五年、己はお前を待って居た。顔を見るのは始めてだが、お前の足にはおぼえがある。―――お前に見せてやりたいものがあるから、上ってゆっくり遊んで行くがいゝ」

と、清吉は暇を告げて帰ろうとする娘の手を取って、大川の水に臨む二階座敷へ案内した後、巻物を二本とり出して、先ず其の一つを娘の前に繰り展《ひろ》げた。

それは古の暴君紂王《ちゅうおう》の寵妃《ちょうひ》、末喜《ばっき》を描いた絵であった。瑠璃珊瑚《るりさんご》を鏤《ちりば》めた金冠の重さに得堪えぬなよやかな体を、ぐったり勾欄に靠《もた》れて、羅綾《らりょう》の裳裾《もすそ》を階《きざはし》の中段にひるがえし、右手に大杯を傾けながら、今しも庭前に刑せられんとする犠牲《いけにえ》の男を眺めて居る妃の風情《ふぜい》と云い、鉄の鎖で四肢を銅柱へ縛《ゆ》いつけられ、最後の運命を待ち構えつゝ、妃の前に頭をうなだれ、眼を閉じた男の顔色と云い、物凄い迄に巧に描かれて居た。

娘は暫くこの奇怪な絵の面《おもて》を見入って居たが、知らず識らず其の瞳は輝き其の唇は顫えた。怪しくも其の顔はだん/\と妃の顔に似通《にかよ》って来た。娘は其処に隠れたる真の「己《おのれ》」を見出した。

「この絵にはお前の心が映って居るぞ」

こう云って、清吉は快《こゝろよ》げに笑いながら、娘の顔をのぞき込んだ。

「どうしてこんな恐ろしいものを、私にお見せなさるのです」

と、娘は青褪《あおざ》めた額《ひたい》を擡《もた》げて云った。

「この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に交って居る筈だ」

と、彼は更に他の一本の畫幅を展げた。

それは「肥料」と云う畫題であった。畫面の中央に、若い女が桜の幹へ身を倚せて、足下に累々と斃《たお》れて居る多くの男たちの屍骸《むくろ》を見つめて居る。女の身辺を舞いつゝ凱歌《かちどき》をうたう小鳥の群、女の瞳に溢れたる抑え難き誇りと歓びの色。それは戦《たゝかい》の跡の景色か、花園の春の景色か。それを見せられた娘は、われとわが心の底に潜んで居た何物かを、探りあてたる心地であった。

「これはお前の未来を絵に現わしたのだ。此処に斃れて居る人達は、皆これからお前の為めに命を捨てるのだ」

こう云って、清吉は娘の顔と寸分《すんぶん》違わぬ畫面の女を指さした。

「後生《ごしょう》だから、早く其の絵をしまって下さい」

と、娘は誘惑を避けるが如く、畫面に背《そむ》いて畳の上へ突俯《つッぷ》したが、やがて再び唇をわなゝかした。

「親方、白状します。私はお前さんのお察し通り、其の絵の女のような性分を持って居ますのさ。―――だからもう堪忍して、其れを引っ込めてお呉んなさい」

「そんな卑怯なことを云わずと、もっとよく此の絵を見るがいゝ。それを恐ろしがるのも、まあ今のうちだろうよ」

こう云った清吉の顔には、いつもの意地の悪い笑いが漂って居た。

然し娘の頭《つむり》は容易に上らなかった。襦袢《じゅばん》の袖に顔を蔽うていつまでも突俯したまゝ、

「親方、どうか私を帰しておくれ。お前さんの側に居るのは恐ろしいから」

と、幾度か繰り返した。

「まあ待ちなさい。己がお前を立派な器量の女にしてやるから」

と云いながら、清吉は何気なく娘の側に近寄った。彼の懐には嘗て和蘭医から貰った麻睡剤の壜が忍ばせてあった。

日はうらゝかに川面を射て、八畳の座敷は燃えるように照った。水面から反射する光線が、無心に眠る娘の顔や、障子の紙に金色《こんじき》の波紋を描いてふるえて居た。部屋のしきりを閉《た》て切って刺青の道具を手にした清吉は、暫くは唯恍惚《うっとり》としてすわって居るばかりであった。彼は今始めて女の妙相《みょうそう》をしみ/″\味わう事が出来た。その動かぬ顔に相対して、十年百年この一室に静坐するとも、なお飽くことを知るまいと思われた。古のメンフィスの民が、荘厳なる埃及《エジプト》の天地を、ピラミッドとスフィンクスとで飾ったように、清吉は清浄な人間の皮膚を、自分の恋で彩《いろど》ろうとするのであった。

やがて彼は左手の小指と無名指と拇指の間に挿んだ絵筆の穂を、娘の背にねかせ、その上から右手で針を刺して行った。若い刺青師の霊《こゝろ》は墨汁の中に溶けて、皮膚に滲《にじ》んだ。焼酎に交ぜて刺り込む琉球朱の一滴々々は、彼の命のしたゝりであった。彼は其処に我が魂の色を見た。

いつしか午《ひる》も過ぎて、のどかな春の日は漸く暮れかゝったが、清吉の手は少しも休まず、女の眠りも破れなかった。娘の帰りの遅きを案じて迎いに出た箱屋迄が、

「あの娘《こ》ならもう疾うに帰って行きましたよ」

と云われて追い返された。月が対岸の土州《としゅう》屋敷の上にかゝって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には、刺青はまだ半分も出来上らず、清吉は一心に蝋燭の心《しん》を掻き立てゝ居た。

一点の色を注ぎ込むのも、彼に取っては容易な業《わざ》でなかった。さす針、ぬく針の度毎に深い吐息をついて、自分の心が刺されるように感じた。針の痕は次第々々に巨大な女郎蜘蛛《じょろうぐも》の形象《かたち》を具《そな》え始めて、再び夜がしら/\と白み初《そ》めた時分には、この不思議な魔性の動物は、八本の肢《あし》を伸ばしつゝ、背一面に蟠《わだかま》った。

春の夜は、上り下りの河船《かわふね》の櫓声《ろごえ》に明け放れて、朝風を孕《はら》んで下る白帆の頂から薄らぎ初める霞の中に、中洲、箱崎、霊岸島の家々の甍《いらか》がきらめく頃、清吉は漸く絵筆を擱《お》いて、娘の背に刺り込まれた蜘蛛のかたちを眺めて居た。その刺青こそは彼の生命のすべてゞあった。その仕事をなし終えた後の彼の心は空虚《うつろ》であった。

二つの人影は其のまゝ稍〻暫く動かなかった。そうして、低く、かすれた声が部屋の四壁にふるえて聞えた。

「己はお前をほんとうの美しい女にする為めに、刺青の中へ己の魂をうち込んだのだ、もう今からは日本国中に、お前に優《まさ》る女は居ない。お前はもう今迄のような臆病な心は持って居ないのだ。男と云う男は、皆なお前の肥料《こやし》になるのだ。………」

其の言葉が通じたか、かすかに、糸のような呻き声が女の唇にのぼった。娘は次第々々に知覚を恢復して来た。重く引き入れては、重く引き出す肩息に、蜘蛛の肢は生けるが如く蠕動《ぜんどう》した。

「苦しかろう。体を蜘蛛が抱きしめて居るのだから」

こう云われて娘は細く無意味な眼を開いた。其の瞳は夕月の光を増すように、だん/\と輝いて男の顔に照った。

「親方、早く私に背《せなか》の刺青を見せておくれ、お前さんの命を貰った代りに、私は嘸《さぞ》美しくなったろうねえ」

娘の言葉は夢のようであったが、しかし其の調子には何処か鋭い力がこもって居た。

「まあ、これから湯殿へ行って色上げをするのだ。苦しかろうがちッと我慢をしな」

と、清吉は耳元へ口を寄せて、労《いた》わるように囁いた。

「美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱して見せましょうよ」

と、娘は身内《みうち》の痛みを抑えて、強いて微笑《ほゝえ》んだ。

「あゝ、湯が滲みて苦しいこと。………親方、後生だから私を打《う》っ捨《ちゃ》って、二階へ行って待って居てお呉れ、私はこんな悲惨《みじめ》な態《ざま》を男に見られるのが口惜《くや》しいから」

娘は湯上りの体を拭いもあえず、いたわる清吉の手をつきのけて、激しい苦痛に流しの板の間へ身を投げたまゝ、魘《うな》される如くに呻いた。気狂じみた髪が悩ましげに其の頬へ乱れた。女の背後には鏡台が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つ、その面へ映って居た。

昨日とは打って変った女の態度に、清吉は一《ひ》と方《かた》ならず驚いたが、云われるまゝに独り二階に待って居ると、凡そ半時ばかり経《た》って、女は洗い髪を両肩へすべらせ、身じまいを整えて上って来た。そうして苦痛《くるしみ》のかげもとまらぬ晴れやかな眉を張って、欄干に靠れながらおぼろにかすむ大空を仰いだ。

「この絵は刺青と一緒にお前にやるから、其れを持ってもう帰るがいゝ」

こう云って清吉は巻物を女の前にさし置いた。

「親方、私はもう今迄のような臆病な心を、さらりと捨てゝしまいました。―――お前さんは真先に私の肥料《こやし》になったんだねえ」

と、女は剣《つるぎ》のような瞳を輝かした。その耳には凱歌の声がひゞいて居た。

「帰る前にもう一遍、その刺青を見せてくれ」

清吉はこう云った。

女は黙って頷《うなず》いて肌を脱いた。折から朝日が刺青の面《おもて》にさして、女の背《せなか》は燦爛とした。